癲狂2021

「人類的存在其實只是運氣,運氣好就可以,不行就另一個消滅物種而已。地球消滅了無數物種,並不差一個人類。」

「我在想,為什麼演化要保留瘋狂這種看似沒什麼助益的東西?後來覺得我不會知道。腎上腺素有時候讓人類打死熊,有時候讓人類進監獄,而且我們不確定兩者在統計上有什麼差異。」

電視上播出精神障礙者審判的新聞,我木然,因為我不確定當別人問我「你會不會也去殺人」時該怎麼回答。我無法保證在那個世界裡不會出現讓我把至親至愛當成惡魔的妄想。雖然從統計上來看不太可能。

即便此刻我如此「正常」,但無可預期的在彼時我會癲狂,且是癲狂地如彼毫無自知。疾病的名字不重要,而是疾病的想像如影隨形,而且還無從反駁。

漫漫長何憶,此路冰霜在我心。

我的照顧者說,會像高崗上的樹那樣眺望著海。所以當我癲狂而強制住院時,他連續地來,輕撫著那因警方上銬過於粗暴造成的傷疤,直到我恢復神智。我想起很久以前,以血贈送這份癲狂給我的母親日記,彼時她也還「正常」,為著生活忙碌,也許是因為緣分太短,我並沒有看著她。

我想知道後面的事,但我只是選擇別過頭去。

因為此刻我連維持自身大腦的運轉都非常艱困了。比起那些失去邏輯的混亂言語,隨著時間經過,腦部功能極難恢復的衰變更為恐怖;回憶的畫面從相片變為油畫,最後淪陷在達達主義,彷彿是機械複製藝術的反向發展一般,我也離文明越來越遠,本來再熟悉不過的知識,在教科書上忽地也字跡形如蠹蟲。

動機喪失造成連復健都不想做。而復健就是多使用腦,像是打電玩。因為我連打電玩都辦不到。能寫下每一個字,都是迴光返照的陳跡。這要慶幸神經系統本錢雄厚,在精神療養院裡多得是神經已經消耗到破產的人。

比較痛苦是沒有意義的,我想。也許痛苦的人根本感受不到痛苦。而對更多人來說,他人生命的苦樂並不重要,重要的是這種苦樂能不能為自己的敘事所用,如果可以,那就得表現得彷彿真的在意這回事似地。但他們其實並不真的在意。

我們只能透過觀看痛苦的陳跡來想像痛苦,然而這種想像根本就不是痛苦本身,只是痛苦的粗劣偽造,而這種想像就和真的痛苦一樣,有時連自己都無法區分。

「但我想,寫詩與攝影的人還是有差,因為拍照的人一定得到那個地方去。每按下一次快門,他就被改變了一次。」

◎

癲狂中所會發生的,有時是你在神智不清時造就的法律案件。檢察官行禮如儀,而你也沒辦法解釋確實是自己做過的事實,但為什麼自己其實不想那樣,就這麼面臨起訴與審判。每一次的審理,狹窄的法庭讓你覺得作為決定自己是否有罪甚而入獄的地方未免有些寒磣,你望著木質桌面反射的光,輕輕地笑了起來。法官問你對事實有無爭執:「實在。」我居然回答實在?法官又問為何卻不認為自己有罪,你回答不上來只得表示不回答,檢察官視訊開庭的聲音從對面的喇叭放出,謝謝一切請依法審理,但精神鑑定報告還沒出來,只好等下次開庭。

於是非法律人之間就流傳著「精神疾患者有免死金牌」的言論,也許真有,但那得嚴重到什麼程度呢?得嚴重到你對所做的事一無所知,倘若只是有著疾患,意識清醒去殺人時,還是不符合減刑資格的。而隨著民眾處死所有精神疾患者的思想日漸盛行,許多法官在審理時還是實際會多少受到「社會觀感」的影響,而無法獨立地依法審判。

說到底,真正獨立的還是只有被孤立在社會外的我們。按時吃藥,發瘋時警察上銬強制住院,彷彿一開始就不被需要。發瘋這回事,比較像是腦突然被換成外星生物的感覺,做過什麼事是模糊地記得,但那真的是自己嗎?

一個明眼人無法看見盲人眼中的世界,所以古蘭經〈黃牛篇〉說了「明眼人與盲人不平等」。而一般人也無法理解「大腦被換成外星生物」是什麼狀況,因為他們的大腦始終都沒有被換成外星生物過,所以他們不相信真的有人是不知道自己做了什麼的。如果每個人的大腦都能被外星生物眷顧那麼一次就好的話,也許便能互相理解了吧。

但古蘭經沒有寫怎麼把別人的腦換成外星生物,他只是告訴我,明眼人永遠看不見盲人眼中的世界。

◎

癲狂中所會發生的,偶爾還有一堆狂亂時簽下的七位數商業本票。這些債權的持有者,原本都是信任你的人格才願意出借款項,而你則在狂亂時出賣了所有人的信任,無法兌現承諾。對自我的譴責讓你自虐式地喝著廉價酒精,酗酒數月,每隔幾天就吐得膽汁盡失,但酗酒無法拿回信任,也無法消滅債務,只有錢可以償還債務。至於信任:「我不曾知道我已經得到了,而現在,我失去了。」

於是你試圖重溫青春期吃著豬油炒豆渣過日子的生活來減輕慚愧,然後發現雖然大豆工廠都遷去了郊區,沒有免費的豆渣可拿,但現代有著便宜的蛋白粉跟禽類產品,你驚訝地感受到,在尚未抵達貧窮線以前,小日子竟然也可如此愜意,你夾著炒雞蛋,用的卻仍舊是昂貴餐具,如此一來,慚愧似乎也變得輕薄而蒼白,畢竟已經節儉到最低生活費後,光靠著節儉,再省也省不出幾個錢來還債,只是無意義的自瀆。

但失能的你也無法開源,所以債務攤在那裡,債權人做不了什麼,你也做不了什麼,只有債務關係一直維持著,餘額與利息隨著時間緩慢而堅定地增加,如果可以用生命償還那倒也罷,問題是你的命若沒有鉅額保單加持的話,似乎還嫌不夠值錢,老兵會逐漸凋零,但債務不會。

我明暸也歷經過更貧困可怖的日子。但債務太過巨大,於是其他幸福好像也就沒那麼慚愧了。這麼說來,酗酒大概只是醫學教科書上所謂饋償機制減退後的代償,只是精神病理上的一種合理發展,細思後半點自我懲罰的成份也沒有,哎呀,在看似微不幸的人生中,畢竟還是太幸福了。只是我的幸福感不該滿溢,因為我應當隱約明白一些悲傷。

◎

癲狂中所會擁有的,是關於床的體驗,無論是住院的病床還是自宅的柔軟床墊。床就像住院時手腳被醫護綑綁在床架上或送醫時被綑綁在擔架上一樣,被緊緊捆綁在人生非睡眠的時光中。

中腦的饋償迴路出現問題,導致「有特定目標的行為」消失,但什麼叫「有特定目標的行為」?不就是人類的幾乎所有行為嗎?所以什麼事都不會做,想不到要去做、實際也不會去做,躺床、躺床與躺床,生活往復如此,腦中一片空白。

認知功能退化,魏氏智能商數的降低只是一種外顯,內在的事實是根本無法以原本的維度去思考,在《一拳超人》裡,主角變禿了,也變強了;在現實裡,你變笨了,也變廢了。外人對精神疾患者的刻板想像之一是終日臥病在床,而以我的情形來說,刻板想像還真的符合現實,認識的精神科醫師曾半開玩笑地說,憂鬱可以用瀉藥治療,至少在便意湧現時人類無法思及自身,但我還真的因為無法如廁噴在床上過(只有一點點啦)。

最近的狀況是只有迴光返照時才能進食,最糟的話搞不好要靠打點滴維持生理狀態吧,照顧生活無法自理的人是很辛苦的,對不起呀,太想活下去了。我想,每個人活著大概都得向某些人道謝與道歉吧。「活著果然是要道歉的事情啊。」從早年還只不過是重鬱時就如此想著,果然根據吸引力法則,想著就會成真呢。這麼一來,歉意似乎也正向積極了起來,看來我舌燦蓮花的能力還在,在我口中死的都能說成活的。

只有床一直在那裡,既不是生也不是死,就只是陪伴著生與死。你訝異地發現,相對於企圖追求真實終不可得的你,床更是如此真實。

◎

癲狂中最有效的,是醫師與藥,無論急性期如何狂亂,吃十來天藥物就打回原形。但什麼是原形?病程多年來不斷演化,根本就沒有原形,只有症狀是否消退。急性期症狀消退的快,慢性化症狀消退的慢。

你與醫師討論病情變化,不斷調整策略,偶爾醫療團隊出現不同見解,你無所適從,擇你所愛,愛你所擇。偶爾你會懷念某個病程的自己,偶爾你發見某個病程裡自身醜惡的面容,偶爾你念及多年以前仍能攀登山崖、在庭院種植葡萄藤蔓與九重葛——

偶爾窗台有一隻鳥或蝴蝶飛過。

在疾患者的身份之外,你也是一隻鳥與蝴蝶,飛越了無數窗台,停在某處,準備下一場飛行。你曾飛越冬天與死亡,你奮力拍動翅膀,或許花費了一整個冬天只為了去飛越一座窗台。

◎

癲狂的最後,是一封對世界的情書,是甘苦過後對今生念念不忘得以倖存的喜樂。

|

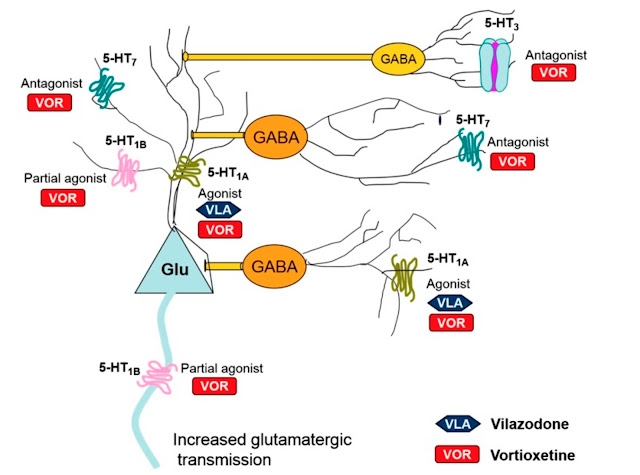

| 圖片取自於《Serotonergic modulation of glutamate neurotransmission as a strategy for treating depression and cognitive dysfunction》AL Pehrson, 2014 |

留言

張貼留言